新闻动态

联系我们

华域医疗科技(武汉)有限公司

联系电话:13628688034

客服QQ:3614418248

地 址:武汉市洪山区关山街SBI光谷创业街1栋501

生完娃后,为什么一定要进行盆底肌修复?——守护女性健康的“隐形防线”

来源:admin浏览量:发布时间:2025-09-17返回上级

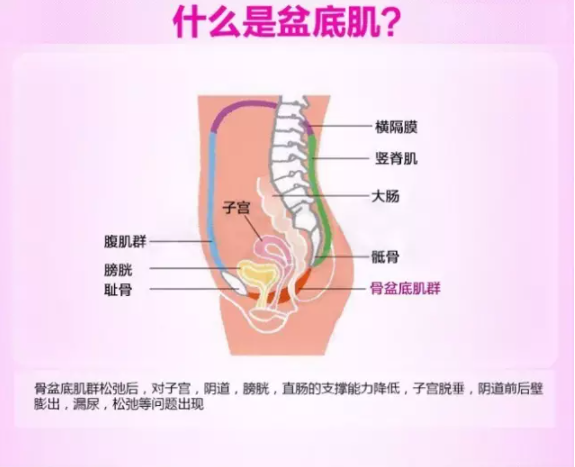

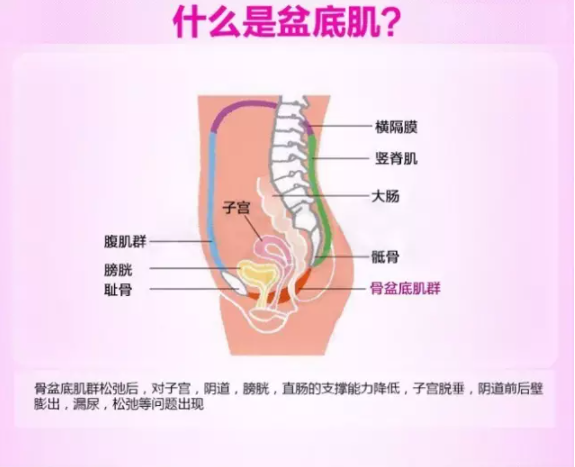

一、认识盆底肌:女性健康的“生命吊床”

盆底肌并非一块单独的肌肉,而是由球状海绵体肌、坐骨海绵体肌、浅层会阴横肌等组成的“肌肉网”,像一张吊床承托着膀胱、子宫、直肠等盆腔器官。它分为两类功能肌:

●I类肌(慢肌):收缩缓慢但持久,负责维持器官正常位置,支撑腹部压力;

●II类肌(快肌):收缩迅速但易疲劳,控制排尿、排便及性生活敏感度。

简单来说,盆底肌是女性生理功能的“总开关”——它紧缩时维持器官稳定,舒张时完成排泄与生育功能。一旦受损,整个盆腔系统的平衡将被打破。

二、分娩为何成为盆底肌的“终极考验”?

无论是顺产还是剖腹产,盆底肌都会经历“双重打击”:

1.孕期慢性压迫:子宫逐渐增大,盆底肌长期承受高张力,肌肉纤维被拉伸至极限,类似“过度拉伸的橡皮筋”;

2.分娩急性损伤:顺产时胎儿通过产道,直接挤压盆底神经与肌肉;剖腹产虽避免产道损伤,但孕期积累的压力仍会导致肌肉松弛。

研究显示,90%的产妇产后会出现盆底肌功能障碍,轻则漏尿、阴道松弛,重则器官脱垂(如子宫下垂至阴道口),严重影响生活质量。

三、不修复的代价:从“尴尬”到“疾病”的连锁反应

盆底肌损伤不会“自愈”,若忽视修复,将引发三大类问题:

●排泄失控:咳嗽、跑步时漏尿(压力性尿失禁);尿频、尿急(膀胱过度活动症);

●器官脱垂:子宫、膀胱、直肠因失去支撑而下垂,导致腰腹坠痛、性交疼痛;

●性功能障碍:阴道松弛、性唤起困难,夫妻生活满意度下降。

更需警惕的是,盆底肌松弛会随年龄加剧——35岁后雌激素水平下降,肌肉弹性进一步减弱,原本轻微的损伤可能在更年期演垂,甚至需要手术干预。

四、修复的黄金法则:时间与方法缺一不可

1.最佳时间窗:

○黄金期(产后42天-6个月):此时盆底肌尚未完全定型,修复效率最高;

○理想期(产后6个月-1年):肌肉仍有可塑性,需加强训练;

○有效期(产后1-3年):虽难度增加,但坚持修复仍可改善症状。

2.科学修复方法:

○凯格尔运动:核心是“收缩-保持-放松”,如排尿时突然中断尿流的动作。每天3组,每组10次,每次收缩3-10秒(逐步增加),注意避免收腹、夹臀;

○专业辅助:轻度损伤可借助盆底生物反馈仪(如G动APP),通过数据指导精准训练;中重度需结合电刺激、筋膜手法治疗;

○规避误区:勿用“阻断尿流”代替训练(易引发尿路感染),勿盲目使用束腹带(增加盆底压力)。

五、预防胜于治疗:孕期启动“护盆计划”

盆底肌修复的终极目标是“防患于未然”:

●孕中期开始锻炼:在医生指导下练习凯格尔运动,增强肌肉弹性,为分娩做准备;

●产后及时筛查:产后42天务必进行盆底功能评估(如肌力分级、压力测试),早发现问题早干预;

●避免高危行为:产后3个月内避免跑步、跳跃等剧烈运动,减少提重物,防止二次损伤。

结语:盆底肌修复,是对自己负责的“必修课”

盆底肌的健康,关乎女性的尊严与生活质量。它不是“产后美容”的可选项,而是守护生理功能的“刚需”。正如欧美国家将盆底肌训练纳入产后常规护理,我们更需打破“羞于启齿”的观念,主动关注、科学修复——因为,只有健康的盆底,才能撑起女性的“性福”与活力。

**记住:修复盆底肌,不是为了“恢复身材”,而是为了“守住健康”。

盆底肌并非一块单独的肌肉,而是由球状海绵体肌、坐骨海绵体肌、浅层会阴横肌等组成的“肌肉网”,像一张吊床承托着膀胱、子宫、直肠等盆腔器官。它分为两类功能肌:

●I类肌(慢肌):收缩缓慢但持久,负责维持器官正常位置,支撑腹部压力;

●II类肌(快肌):收缩迅速但易疲劳,控制排尿、排便及性生活敏感度。

简单来说,盆底肌是女性生理功能的“总开关”——它紧缩时维持器官稳定,舒张时完成排泄与生育功能。一旦受损,整个盆腔系统的平衡将被打破。

二、分娩为何成为盆底肌的“终极考验”?

无论是顺产还是剖腹产,盆底肌都会经历“双重打击”:

1.孕期慢性压迫:子宫逐渐增大,盆底肌长期承受高张力,肌肉纤维被拉伸至极限,类似“过度拉伸的橡皮筋”;

2.分娩急性损伤:顺产时胎儿通过产道,直接挤压盆底神经与肌肉;剖腹产虽避免产道损伤,但孕期积累的压力仍会导致肌肉松弛。

研究显示,90%的产妇产后会出现盆底肌功能障碍,轻则漏尿、阴道松弛,重则器官脱垂(如子宫下垂至阴道口),严重影响生活质量。

三、不修复的代价:从“尴尬”到“疾病”的连锁反应

盆底肌损伤不会“自愈”,若忽视修复,将引发三大类问题:

●排泄失控:咳嗽、跑步时漏尿(压力性尿失禁);尿频、尿急(膀胱过度活动症);

●器官脱垂:子宫、膀胱、直肠因失去支撑而下垂,导致腰腹坠痛、性交疼痛;

●性功能障碍:阴道松弛、性唤起困难,夫妻生活满意度下降。

更需警惕的是,盆底肌松弛会随年龄加剧——35岁后雌激素水平下降,肌肉弹性进一步减弱,原本轻微的损伤可能在更年期演垂,甚至需要手术干预。

四、修复的黄金法则:时间与方法缺一不可

1.最佳时间窗:

○黄金期(产后42天-6个月):此时盆底肌尚未完全定型,修复效率最高;

○理想期(产后6个月-1年):肌肉仍有可塑性,需加强训练;

○有效期(产后1-3年):虽难度增加,但坚持修复仍可改善症状。

2.科学修复方法:

○凯格尔运动:核心是“收缩-保持-放松”,如排尿时突然中断尿流的动作。每天3组,每组10次,每次收缩3-10秒(逐步增加),注意避免收腹、夹臀;

○专业辅助:轻度损伤可借助盆底生物反馈仪(如G动APP),通过数据指导精准训练;中重度需结合电刺激、筋膜手法治疗;

○规避误区:勿用“阻断尿流”代替训练(易引发尿路感染),勿盲目使用束腹带(增加盆底压力)。

五、预防胜于治疗:孕期启动“护盆计划”

盆底肌修复的终极目标是“防患于未然”:

●孕中期开始锻炼:在医生指导下练习凯格尔运动,增强肌肉弹性,为分娩做准备;

●产后及时筛查:产后42天务必进行盆底功能评估(如肌力分级、压力测试),早发现问题早干预;

●避免高危行为:产后3个月内避免跑步、跳跃等剧烈运动,减少提重物,防止二次损伤。

结语:盆底肌修复,是对自己负责的“必修课”

盆底肌的健康,关乎女性的尊严与生活质量。它不是“产后美容”的可选项,而是守护生理功能的“刚需”。正如欧美国家将盆底肌训练纳入产后常规护理,我们更需打破“羞于启齿”的观念,主动关注、科学修复——因为,只有健康的盆底,才能撑起女性的“性福”与活力。

**记住:修复盆底肌,不是为了“恢复身材”,而是为了“守住健康”。

上一篇:没有了

下一篇:产后盆底肌修复:守护女性健康的隐形防线